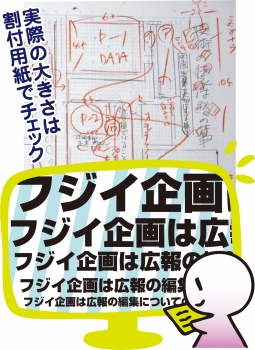

上のイラスト、皆さんはどう読まれましたか?

①泣いている赤ちゃんにミルクをあげると元気になりました

②元気な赤ちゃんにミルクを飲ますと泣き出してしまいました

横組みで紙面を作る場合、以上の写真を左から順に並べると、たとえキャプションが無くとも読者は縦組みが基本の日本人でも ①「泣いている赤ちゃんにミルクをあげると元気になりました」のように読み取るのではないでしょうか。

日本語は基本が縦組みなので小説や新聞、雑誌などは「右開き(右へめくる)」(ノンブルは右→左)が基本です。一方日本語でもヨコ組みされた論文集や、理数系などの書籍は欧米と同様に「左開き」(ノンブル左→右)というお話をしましたね。

欧米文化圏は横組み、左→右流しなので、当然普通に①のように読み取ります。

アラビア文化圏では…

ところで同じヨコ組みであっても 右→左文化圏があります。たとえばアラビア文化圏の読者は逆に読みます。アラビア圏ではたとえ横組みだとしても右から読むという文法があるからです。戦前の日本と同じですね。(日本は縦組み右→左流しが基本なので、横組みの場合でもこれを当てはめた)…とどうなるかというと②「元気な赤ちゃんにミルクを飲ますと泣き出してしまいました」と読まれてしまいます。

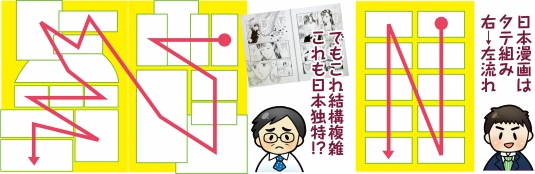

ところが…この話を社長が聞いて、「それより日本の漫画ってどうよ」というお話になりました。

日本の漫画本は、日本語の場合縦組みが基本なのですが、これを結構堅持したまま横に流したりしているよな。これって相当複雑なんとちゃう、というお話になりました。

もともと縦一段見たら、左に行っ て縦一段と言うのが基準、縦組み右→左流し、つまり縦組み文化そのものなのですが、タテヨコ混在文化を習得している日本人ならではの発想で、構複雑な読み方をしていても違和感を感じずに読んでるって日本人ってすごいな、と感心してました。

お問い合わせ

堺市堺区柳之町東1-1-7 A203 Tel072-227-2790

ご意見・ご質問・ご要望は上記かHPの

メールフォームにて受け付けています