最初は 調理師・栄養士さんおすすめの簡単健康食レシピをテーマに

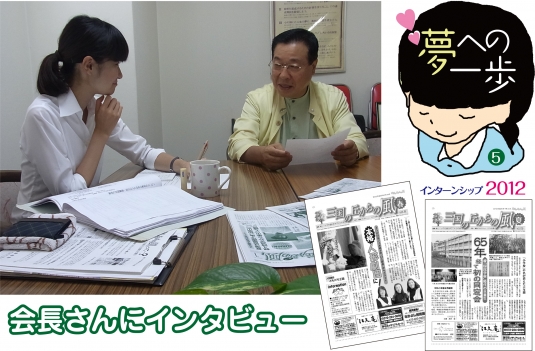

早くも6日目になりました。インターンが始まって1週間、本当にあっという間です!

昨日(8/13)は、私の「三国の丘からの風」の紙面企画の提案をさせていただこうと、介護付老人ホーム『フェリーチェ三国ヶ丘』さんを訪問しました。

この提案はというと、前日検討していた「調理師さんや栄養士さんおすすめの簡単健康食レシピコーナー」というものです!

緊張してしまって…

『フェリーチェ三国ヶ丘』では、施設長の板倉さんと栄養士の北口さんが出迎えて下さいました。入るや否や、ホテルのような高級感に緊張してしまい、こちらからアポをとったのに上手く言葉が出てこず・・・(泣)施設長さんも栄養士さんも気さくな方だったので、だんだん何とか慣れてくることができました(;_;)すみませんでした(T_T)

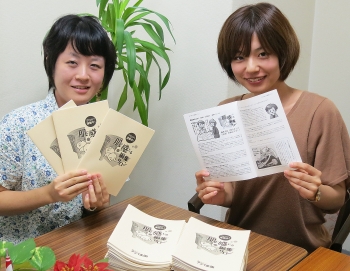

しかし、この案、フェリーチェさんが独自で出してらっしゃる広報誌『フェリーチェ・ラーレ』にすでにコーナー化されていたのです!(笑)その広報誌がまたすごく可愛いくて、料理のできない私にも(笑)、わかりやすいレシピでした♪ 是非一度ご覧下さい!(*^^*)

ご老人って意外とステーキなどお肉が好きなんですね。

本来提案しに伺ったはずが・・・すでに完成してしまっていたので(笑)、インタビューへと形式変更!

施設長さんから、「ご老人ってどんなもの食べてると思う?」という質問。私の中で、ご老人が好むお料理って、煮物とか、焼き魚、白米、っていう和食のイメージでした。びっくりしたのですが、休日にステーキなどの洋食を食べに行くのだそうです!好みはいくつになっても同じなのですね(*^^*)老後を思いっきり楽しんでいる様がとてもステキだなあと思いました!

健康は大事だけど、皆様が食べたいものを最優先

次 に私から、「料理を作る上で一番大切にしていることは?」とお伺いすると、「健康に良いものも大事だけど、皆様が食べたいと思ったものを最優先にしています。食べることを楽しんでいただきたいから」とのこと。私も暇があれば何か食べてる食いしん坊なので(笑)、食べることを楽しむっていうのはとても共感できました♪

どんな仕事をしている方にも共通して言えることですが、何かひとつ、信念を持ってやってる人って輝いてみえるなあ、と今回のインターンシップを通し、出会った人々を見て思いました。私もそんな風に輝けるよう、しっかり”今”を磨きます!(*^^*)

きのう(9月6日)堺商工会所主催の「Facebook徹底活用!成功事例に学ぶ集客・売上戦略術セミナー(中級)」が開催されました。中級講座はFacebookを営業に生かした実践事例が中心のセミナーで、数社のすばらしい成功企業に混じって、今回は「フジイ企画」も報告をさせていただく機会をいただきました。

きのう(9月6日)堺商工会所主催の「Facebook徹底活用!成功事例に学ぶ集客・売上戦略術セミナー(中級)」が開催されました。中級講座はFacebookを営業に生かした実践事例が中心のセミナーで、数社のすばらしい成功企業に混じって、今回は「フジイ企画」も報告をさせていただく機会をいただきました。 きのう(9月6日)堺商工会所主催の「Facebook徹底活用!成功事例に学ぶ集客・売上戦略術セミナー(中級)」が開催されました。中級講座はFacebookを営業に生かした実践事例が中心のセミナーで、数社のすばらしい成功企業に混じって、今回は「フジイ企画」も報告をさせていただく機会をいただきました。

きのう(9月6日)堺商工会所主催の「Facebook徹底活用!成功事例に学ぶ集客・売上戦略術セミナー(中級)」が開催されました。中級講座はFacebookを営業に生かした実践事例が中心のセミナーで、数社のすばらしい成功企業に混じって、今回は「フジイ企画」も報告をさせていただく機会をいただきました。

前回に引き続いて『題字』についてのお話。広報紙の『題字』とは、ネーミングとロゴデザインをセットにしたもの…というお話をしました。題字を作成するとき、担当者はまずロゴデザインに加えて題字全体のデザインを考えていきます。書体はこれで…背景は?…イラストも…と。練りに練って出来上がった渾身の一作。「これいいやん、すごく迫力あるね」。でもちょっとまって! それが結構、お客様に却下されることが多いのです。なぜ?

前回に引き続いて『題字』についてのお話。広報紙の『題字』とは、ネーミングとロゴデザインをセットにしたもの…というお話をしました。題字を作成するとき、担当者はまずロゴデザインに加えて題字全体のデザインを考えていきます。書体はこれで…背景は?…イラストも…と。練りに練って出来上がった渾身の一作。「これいいやん、すごく迫力あるね」。でもちょっとまって! それが結構、お客様に却下されることが多いのです。なぜ? 広報紙・機関紙を作るとき、「○○通信」や「○○だより」など、名前(タイトル)をつけますね。その名前とロゴデザインをセットで私たちは『題字』と言っています。

広報紙・機関紙を作るとき、「○○通信」や「○○だより」など、名前(タイトル)をつけますね。その名前とロゴデザインをセットで私たちは『題字』と言っています。

毎月の早朝営業会議の議論からヒント

毎月の早朝営業会議の議論からヒント

新聞社では取材・記事執筆→編集整理(レイアウト)という流れの中で、最低二人の人が関わっています。原稿は取材各部(社会部、政治部など)の記者が書き、見出し・レイアウトは整理記者(整理部、編集部)というように役割が完全に別れています。

新聞社では取材・記事執筆→編集整理(レイアウト)という流れの中で、最低二人の人が関わっています。原稿は取材各部(社会部、政治部など)の記者が書き、見出し・レイアウトは整理記者(整理部、編集部)というように役割が完全に別れています。

昨日(8月14日)インターンシップ、最終日を終えました。

昨日(8月14日)インターンシップ、最終日を終えました。