『三国の丘からの風』2012年秋号(第10号)の主な内容

『三国の丘からの風』2012年秋号(第10号)の主な内容

『三国の丘からの風』2012年秋号(第10号)の主な内容

『三国の丘からの風』2012年秋号(第10号)の主な内容

フジイ企画のお客様である株式会社ケアマスターが創業10周年を迎え、10月13日サンパレスにおいて記念パーティーが開催されました。

フジイ企画のお客様である株式会社ケアマスターが創業10周年を迎え、10月13日サンパレスにおいて記念パーティーが開催されました。

今回、第2回目の編集セミナーの開催が決定いたしました!

開催日 2012年10月25日(木)18:00~19:00

開催日 2012年10月25日(木)18:00~19:00

きのう(10月10日)、毎月恒例、第7回目の早朝営業会議を行いました。

きのう(10月10日)、毎月恒例、第7回目の早朝営業会議を行いました。2012~2013年『早朝営業会議エピソード』INDEX

2012年

【4月度】春一番『経営戦略会議?』がスタートhttp://www.fujii-net.com/?p=176

【5月度】第2回目の経営戦略会議に初めて参加http://www.fujii-net.com/?p=182

【6月度】第3回会議テーマは「ネット営業の深化」http://www.fujii-net.com/?p=192

【8月度】『クライアン島アプローチマップ』(?)作りましたhttp://www.fujii-net.com/?p=225

【9月度】第6回会議で無料編集セミナーを決めるhttp://www.fujii-net.com/?p=233

【10月度】第2回『肌で感じる編集セミナー』充実策を議論http://www.fujii-net.com/?p=237

【11月度】『肌で感じる広報紙編集セミナー』の運営を検証http://www.fujii-net.com/?p=250

【12月度】新年は2種類のセミナーを企画http://www.fujii-net.com/?p=254

2013年

【5月度】広報セミナーの名称を改めましたhttp://www.fujii-net.com/?p=283

【6月度】フジイ企画『紙ブログ』の復刊を決定http://www.fujii-net.com/?p=292

【8月度】『紙ブログNEWS』をお届けするために…http://www.fujii-net.com/?p=302

【9月度】『紙ブログNEWS』読者目線で3号目の見直しhttp://www.fujii-net.com/?p=318

【10月度】編集方針をハッキリ!読み物としての『紙ブログ』をhttp://www.fujii-net.com/?p=323

【11月度】『紙ブログセミナー』の継続と『街ゼミ』を提案http://www.fujii-net.com/?p=333

【12月度】『紙ブログセミナー』2014年新規企画を検討http://www.fujii-net.com/?p=337

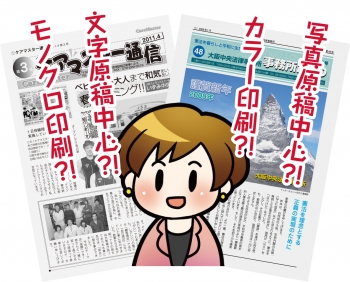

定期刊行物を発行されているお客さまから「今、白黒で発行してる印刷物をカラーに…」というご相談を受けることが多くなりました。これまで、モノクロ(白黒)印刷で発行していた広報誌も、小ロットのオンデマンド印刷も発達したおかげで、カラー化が進んできました。でも…。

世の中はカラーが当たり前になっているけど…

世の中はカラーが当たり前になっているけど…

「実行可能なことを計画する」大切さをかみしめて

「実行可能なことを計画する」大切さをかみしめて

早朝会議の一連の流れで決まった『肌で感じる編集セミナー』

早朝会議の一連の流れで決まった『肌で感じる編集セミナー』

ファイブスターの金山社長のご指導もあって、徐々に方向性が見えてきました。この日、今期前半が終了したこともあって、スタッフの宇住庵さんもご一緒に来社されました。(たまたま小冊子の発行日が私の誕生日だったのですが)ファイブスターからのお誕生日プレゼントもいただき、記念すべき日となりました。(F)

2012~2013年『早朝営業会議エピソード』INDEX

2012年

【4月度】春一番『経営戦略会議?』がスタートhttp://www.fujii-net.com/?p=176

【5月度】第2回目の経営戦略会議に初めて参加http://www.fujii-net.com/?p=182

【6月度】第3回会議テーマは「ネット営業の深化」http://www.fujii-net.com/?p=192

【8月度】『クライアン島アプローチマップ』(?)作りましたhttp://www.fujii-net.com/?p=225

【9月度】第6回会議で無料編集セミナーを決めるhttp://www.fujii-net.com/?p=233

【10月度】第2回『肌で感じる編集セミナー』充実策を議論http://www.fujii-net.com/?p=237

【11月度】『肌で感じる広報紙編集セミナー』の運営を検証http://www.fujii-net.com/?p=250

【12月度】新年は2種類のセミナーを企画http://www.fujii-net.com/?p=254

2013年

【5月度】広報セミナーの名称を改めましたhttp://www.fujii-net.com/?p=283

【6月度】フジイ企画『紙ブログ』の復刊を決定http://www.fujii-net.com/?p=292

【8月度】『紙ブログNEWS』をお届けするために…http://www.fujii-net.com/?p=302

【9月度】『紙ブログNEWS』読者目線で3号目の見直しhttp://www.fujii-net.com/?p=318

【10月度】編集方針をハッキリ!読み物としての『紙ブログ』をhttp://www.fujii-net.com/?p=323

【11月度】『紙ブログセミナー』の継続と『街ゼミ』を提案http://www.fujii-net.com/?p=333

【12月度】『紙ブログセミナー』2014年新規企画を検討http://www.fujii-net.com/?p=337

当社ブログ→フェイスブックの連動の中で生まれ、現在も続けておりますブログ版『肌で感じる編集サロン』ですが、ニュースでお伝えしたとおり、9月5日より一部を小冊子にして皆様に提供させていただいております(ほとんどご存じない?…かも)

当社ブログ→フェイスブックの連動の中で生まれ、現在も続けておりますブログ版『肌で感じる編集サロン』ですが、ニュースでお伝えしたとおり、9月5日より一部を小冊子にして皆様に提供させていただいております(ほとんどご存じない?…かも) 開催日 2012年9月25日(火)18:00~19:00

開催日 2012年9月25日(火)18:00~19:00

(お持ちでない方は無料でご提供しますので下記の要領でご連絡ください。

同時に出欠も下記要領でお願いします)

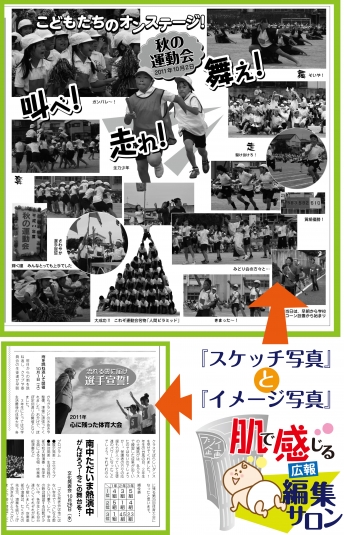

いろいろな(新聞形式の)広報紙を見ていて、やたら多く目につくのが、一面トップに「ご

いろいろな(新聞形式の)広報紙を見ていて、やたら多く目につくのが、一面トップに「ご