HPとblogを統一した新『フジイ企画サイト』です

このページをご覧頂いている方は既にご存知かもしれませんが、昨年9月頃から取り組んできたフジイ企画ホームページとブログNEWSのリニューアルが、やっとの思いで完了いたしました。本当は新年度(4月1日)に合わせて公開するはずだったのが、(計画当初はアップまで半年以上はあるから大丈夫…と思っていたのですが)1カ月も遅れてしまいました。(な)

「ページのコンセプトからフロー計画づくり」に時間をかけて

何度かブログNEWS内でも中間報告させていただいていた通り、このHP制作は、専門業者に全て丸投げにするのではなく、「ページのコンセプトづくりからフロー計画」は社内でやり、細々としたパーツ作りも「本業を生かして、できるところは自分達でやろう」というスタンスで制作をすすめてきました。

フジイ企画にとってインターネットは営業活動の主戦力だから

なぜなら外勤営業マンのいない当社にとってインターネットは営業活動の主戦力。社内でじっくり検討することが必要でしたので、計画変更もたびたびあって時間も予想以上にかかってしまい、途中「本当に完成できるのだろうか」と不安もありました。でも、最終的にはなんとかフジイ企画の特徴がみえてきたように思っています。

必然的に自社の特徴と方向をしっかり見つめ直すことに

この期間を振り返ってみると、お客様アピールできるHPを作ろうとするなら、必然的に自社の特徴と方向をしっかり見つめ直す必要があるということです。毎月早朝営業会議で議論している内容でもありますが、「結局うちは何がウリなの?」ということを社内で何度も突き詰めて話し合ったすえ、出てきたのがトップ見出しの『当社の商品は印刷物ではなくシステム』です。「まだ分かりにくい!?」。でも、改めて自社を見つめ直す良い機会になりました。

制作プロセスの最後までお付き合いに感謝!!

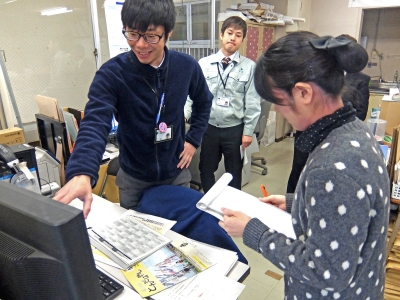

そして、技術的作業をメインにお願いしておりました中本さん(株式会社Ayumi.m.progress)のご助力なしには完成まで辿り着けなかったと思います。何といっても途中での計画変更や〝逆戻り〟が多かったなか、細かな部分までご対応いただき、また様々なアドバイスも頂きながらここまでくることができました。とても長い間でしたが、最後までお付き合い頂き本当にありがとうございました。

皆様のご意見ご感想を…

「HPリニューアル計画」としてはこれで一区切りですが、かといってこれでカンペキ!…ではありません。改善の余地があるところは随時内容を練り直す必要も…(すでにあります)。ぜひ各ページをご覧いただいて、ご意見・ご感想などお寄せ頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

写真=4月30日、中本さんと最後の調整と講習を完了して…

★トップページ(http://www.fujii-net.com)以外のページをお気に入り登録されていた場合、旧サイトが表示される可能性があります。お手数ですが再度ご登録いただきますようお願いいたします。

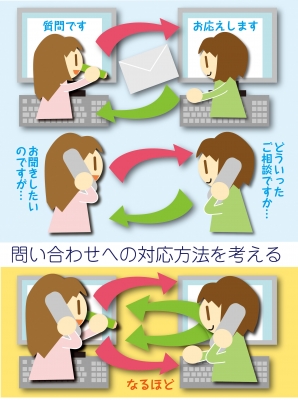

そこで、フジイ企画ではネットと当社のニュース(印刷物)を組み合わせたお客様対応システムで「納得の紙面づくり」。これがいつもお伝えしている『肌で感じる広報紙編集サロン』(ブログコーナーを窓口として設定している)です。お客様が抱える様々な質問や悩み事を電話・メール・ネットを通じてコミュニケーションを図る仕組みですね。

そこで、フジイ企画ではネットと当社のニュース(印刷物)を組み合わせたお客様対応システムで「納得の紙面づくり」。これがいつもお伝えしている『肌で感じる広報紙編集サロン』(ブログコーナーを窓口として設定している)です。お客様が抱える様々な質問や悩み事を電話・メール・ネットを通じてコミュニケーションを図る仕組みですね。

日本では何事につけても4月からスタートですね、いよいよ平成27年度。(もっともフジイ企画は1月から12月末が決算なので1月から平成27年度が始まってますが…)今年は新年度に照準をあわせたHPリニューアルはじめ未経験のプロジェクトが目白押し。仕事では4年に一度の統一地方選の宣伝物の制作の追い込みが重なって、慌ただしい年度末でした。

日本では何事につけても4月からスタートですね、いよいよ平成27年度。(もっともフジイ企画は1月から12月末が決算なので1月から平成27年度が始まってますが…)今年は新年度に照準をあわせたHPリニューアルはじめ未経験のプロジェクトが目白押し。仕事では4年に一度の統一地方選の宣伝物の制作の追い込みが重なって、慌ただしい年度末でした。 キョーコです。実はこの3月27日でフジイ企画を退社いたしました。2013年の3月末からお世話になり、丸2年になりますが、家族との時間を充実させるために決断いたしました。実は昨年末から決まっていたのですが、全ての皆様にはご報告できず申し訳ありませんでした。

キョーコです。実はこの3月27日でフジイ企画を退社いたしました。2013年の3月末からお世話になり、丸2年になりますが、家族との時間を充実させるために決断いたしました。実は昨年末から決まっていたのですが、全ての皆様にはご報告できず申し訳ありませんでした。 もう4月。新年度です。新しいことを始めてみよう、方向性を変えてみよう、そんな時期ですね。フジイ企画も、春は問い合わせが多い季節です。3月度の早朝営業会議(3月11日)は、フジイ企画にたどり着いてくださったお客様とのコミュニケーションの取り方について話し合いました。

もう4月。新年度です。新しいことを始めてみよう、方向性を変えてみよう、そんな時期ですね。フジイ企画も、春は問い合わせが多い季節です。3月度の早朝営業会議(3月11日)は、フジイ企画にたどり着いてくださったお客様とのコミュニケーションの取り方について話し合いました。 いよいよ春になりました。年度末を境にお客さまも、担当の方も入れ替わり、受注物の形態もかわったり…人も仕事も衣替え?の季節。…ってこともないけど、当社でもこの3月末で一人退職します。またこの4月は新たに自治体の広報紙を受注することになりました。この春はこちらも一新して、一緒に取り組んでいただけるスタッフ(パート・アルバイト可)を募集することにしました。

いよいよ春になりました。年度末を境にお客さまも、担当の方も入れ替わり、受注物の形態もかわったり…人も仕事も衣替え?の季節。…ってこともないけど、当社でもこの3月末で一人退職します。またこの4月は新たに自治体の広報紙を受注することになりました。この春はこちらも一新して、一緒に取り組んでいただけるスタッフ(パート・アルバイト可)を募集することにしました。 1月も2月も去ってしまい、年度末でどこもバタバタとする季節ですね。フジイ企画でも学校関係の納品を次々と終え、ほっとしたのもつかの間。いまは選挙宣伝物関係の仕事が入ってきています。ブログニュースも少し停滞気味…ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。(な)

1月も2月も去ってしまい、年度末でどこもバタバタとする季節ですね。フジイ企画でも学校関係の納品を次々と終え、ほっとしたのもつかの間。いまは選挙宣伝物関係の仕事が入ってきています。ブログニュースも少し停滞気味…ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。(な) 地域コミュニティ紙『三国の丘からの風』も、いよいよ次で20号となります! 春に向けての『第20号』公開編集会議は2月12日(木)に開催されました。ご報告が遅れましたが、実は第19号の編集会議(予定は昨年11月12日)は、皆様のご都合がつかず流会になっていました。元々、このコミュニティ紙は地域のつながりを大切にがんばっている商店、企業の方とのここで暮らす住民の方々との橋渡しに…という明確な趣旨からスタートしたのですが、今回は、新しい年度へ向けた継続発行について、編集体制だけでなく財政面の課題を抱えたなかの開催でした。(キョーコ)

地域コミュニティ紙『三国の丘からの風』も、いよいよ次で20号となります! 春に向けての『第20号』公開編集会議は2月12日(木)に開催されました。ご報告が遅れましたが、実は第19号の編集会議(予定は昨年11月12日)は、皆様のご都合がつかず流会になっていました。元々、このコミュニティ紙は地域のつながりを大切にがんばっている商店、企業の方とのここで暮らす住民の方々との橋渡しに…という明確な趣旨からスタートしたのですが、今回は、新しい年度へ向けた継続発行について、編集体制だけでなく財政面の課題を抱えたなかの開催でした。(キョーコ) この冬一番と言われた冷え込みが過ぎましたね。後は徐々に温かくなることを願うばかり。フジイ企画でも冷え込みから脱却するために早朝営業会議に取り組んでいますが、2月度の会議(2月9日)はまさに春を迎え討つ…そんな内容でした。(キョーコ)

この冬一番と言われた冷え込みが過ぎましたね。後は徐々に温かくなることを願うばかり。フジイ企画でも冷え込みから脱却するために早朝営業会議に取り組んでいますが、2月度の会議(2月9日)はまさに春を迎え討つ…そんな内容でした。(キョーコ)